近日,上海大学转化医学研究院苏佳灿教授团队/南通大学附属医院韩庆林团队基于骨矿化原理开发了一种仿生策略用于骨质疏松的靶向治疗。该工作以Biomimetic Extracellular Vesicles Containing Biominerals for Targeted Osteoporosis Therapy为题发表于国际著名期刊ACS Applied Materials & Interfaces杂志(JCR分区一区,影响因子8.3)。

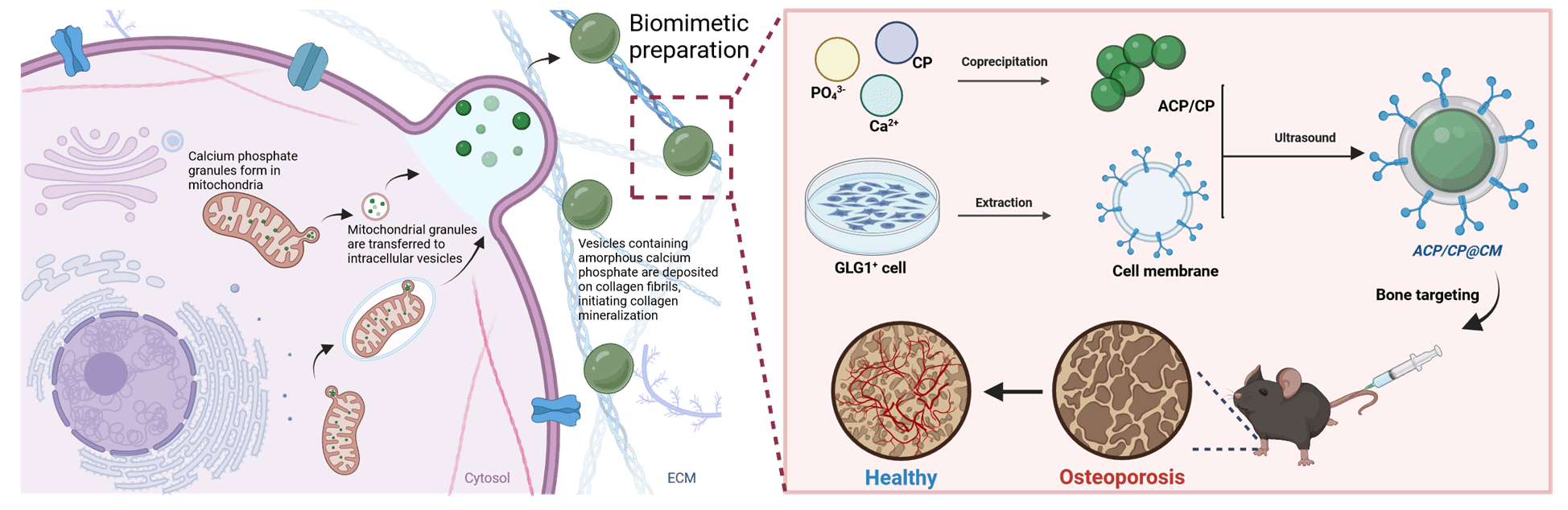

研究设计示意图

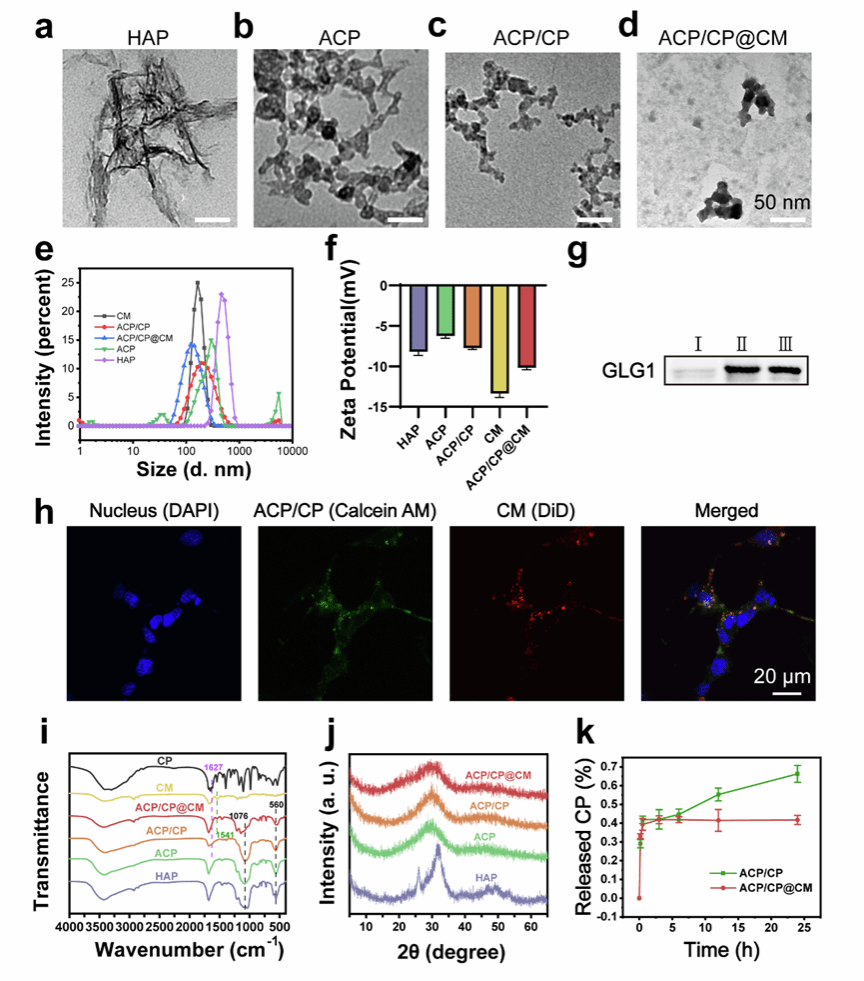

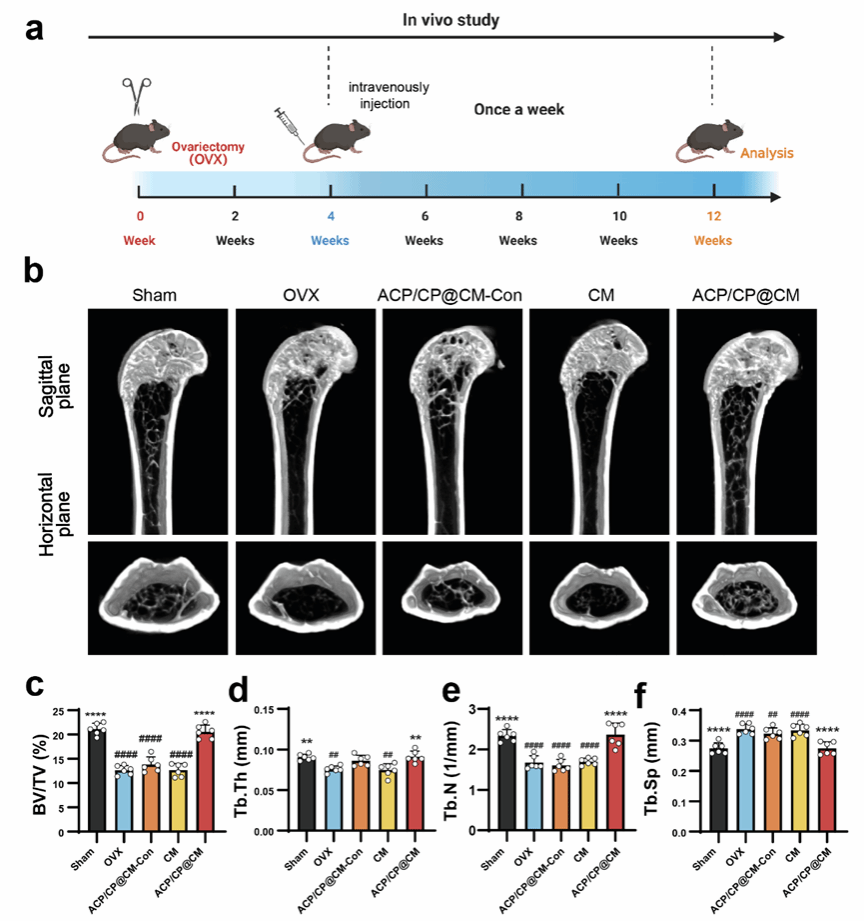

骨质疏松症(OP)是一种全球性的公共健康问题,其特征为骨量减少和骨微结构受损,致使骨脆性增加和骨折风险上升。当前的治疗方法主要侧重于平衡骨形成和骨吸收,但增强骨质疏松性骨的再矿化逐渐成为有效修复的关键策略。最近,对生物矿化机制的深入研究显示出成骨细胞(OB)分泌的含矿物质的胞外囊泡(EVs)在促进骨髓间充质干细胞(BMSCs)分化和基质矿化中的重要作用。然而,从OB中提取细胞外囊泡存在困难,不利于大规模生产,限制了其应用。在此背景下,开发仿生策略以复制其结构和功能成为研究热点。于是,研究团队基于骨矿化原理开发了一种仿生策略,以生物活性物质磷酸肌酸(CP)调控制备具有高稳定性和出色生物活性的仿生线粒体矿物(ACP/CP),再通过超声封装技术,将其与过表达高尔基糖蛋白1(GLG1)的骨髓归巢细胞膜(CM)巧妙结合,最终成功构建出骨靶向仿生活性生物矿物(ACP/CP@CM)。这一精妙设计,不仅使仿生细胞外囊泡在结构上与成骨细胞来源的EVs高度相似,更在功能上实现了完美复刻。通过一系列的体外和体内实验充分验证了其在治疗骨质疏松症方面的巨大潜力,它不仅展现出良好的生物相容性和生物活性,还能有效促进骨形成、血管生成以及胶原矿化,修复骨质疏松性骨。

构建仿生EVs

体内骨质疏松恢复效果

综上所述,研究团队成功开发了一种基于仿生细胞外囊泡的骨靶向治疗方法。该研究强调了生物仿生EVs作为骨质疏松症骨治疗策略的潜力,并有助于了解OB衍生EVs在生物矿化中的作用,为骨组织工程生物活性材料的设计提供灵感。

上海大学转化医学研究院硕士研究生陈昱彤、朱梦茹、杨慧健,上海交通大学博士研究生盛世豪为文章的第一作者, 苏佳灿教授、姜莹莹副教授、韩庆林副教授、黄标通副教授为通讯作者。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c17238